Anna Schürmer (nmz), Ausgabe 4/2019 – 68. Jahrgang

Das astrologische Jahr 2019 steht unter dem guten Einfluss von Merkur, der mit Verstand und Erfolg die sinnesfreudigen Harmonien von Venus abgelöst hat. Und doch scheint ein guter weiblicher Stern ins Musikjahr 2019 abzustrahlen: Nachdem Rebecca Saunders als erste Komponistin den Ernst von Siemens Musikpreis abgeräumt hat, gewinnt Olga Neuwirth den Preis der Christoph und Stephan Kaske Stiftung. Ein Artikel von Anna Schürmer.

In einen Sack werfen sollte man aber weder die Preise noch die geehrten Komponistinnen: Im Gegensatz zum Siemens-Musikpreis, spielen Frauen bei der Kaske-Stiftung schon lange eine Rolle: Neuwirth ist nach Kaija Saariaho (2001), Aleksandra Gryka (2004), Adriana Hölszky (2011), Isabel Mundry (2014) und Anna Korsun (2017) die sechste Preisträgerin – und ist sich doch der prekären Lage weiblicher Tonsetzerinnen bewusst: „Frauen können reproduzierende Künstler sein, doch sobald sie sich das quasi väterliche Prinzip aneignen und selbst etwas erschaffen wollen, kriegen sie Probleme.“ – Oder einen Preis, den sich Neuwirth mit unbequemer Beharrlichkeit, einer genresprengenden Sinnlichkeit und mit trotzigem Kampfgeist verdient hat: „Die Tradition ist so groß, es ist alles schon geschrieben worden, demnach dürfte ich ja überhaupt keine Note mehr setzen. Aber im Moment des Komponierens muss man größenwahnsinnige Anfälle haben.“

Vor allem hat Olga Neuwirth Einfälle, die über den Konsens der Neue-Musik-Szene hinausweisen. Vom Vater, Jazz-Pianist Harry Neuwirth, kommen die Liebe zum Experiment und anhaltende Flirts mit der Improvisationsszene. Ihren ursprünglichen Wunsch – ein „weiblicher Miles Davis mit roter Trompete“ zu werden – machten schwere Kieferverletzungen infolge eines Autounfalls unmöglich, stattdessen wechselte sie trotzig und inspirationsstrotzend ins Komponistenfach. Eine Rückkehr zu ihrem „gnadenlosen Instrument“ gab es 2018 beim ARD-Musikwettbewerb: Das Auftragswerk „fumbling & tumbling for solo trumpet in C“ schwankt taumelnd zwischen den Polen und verlangt vom Interpreten den Mut zum Scheitern und also absolute Offenheit, die sich Olga Neuwirth auch von ihren Rezipienten wünscht: „Ich möchte bewusst denkende Menschen, Selbstdenker als Zuhörer haben, die […] entschlossen sind, das Gewohnte zu begreifen, das Herrschende zu überwinden und ins Unbekannte vorzustoßen.“

Mit Studien in San Francisco und Wien sowie Stationen in Paris, Venedig und Berlin leistete sie dem spartensprengenden Gestus ihrer Musik Vorschub, die vom undogmatischen Mut zum Grenzgang zeugt: Film und Medienkunst, Wissenschaft und Architektur, Literatur und Bildende Kunst verschmelzen bei Olga Neuwirth zu einem genreübergreifenden und audiovisuellen Sinneserlebnis.

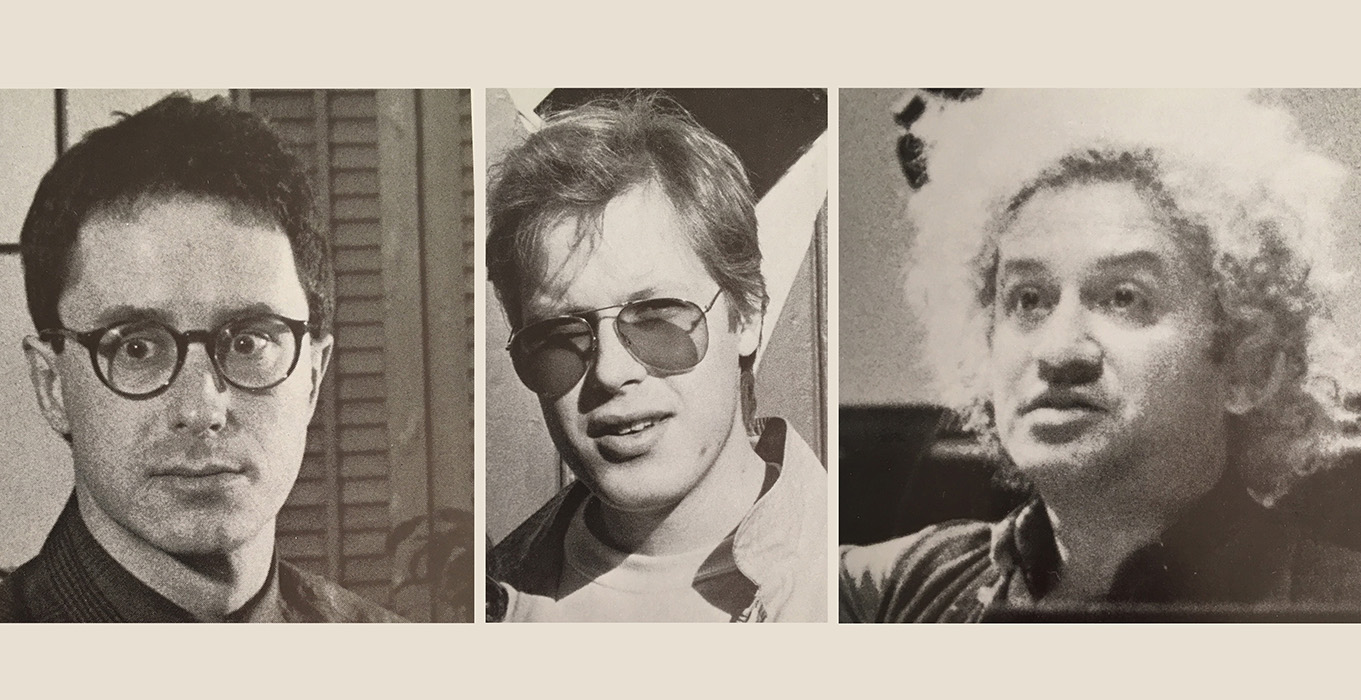

Damit erregte sie erstmals 1991 mit Mini-Opern nach Texten von Elfriede Jelinek internationale Aufmerksamkeit. Die Schriftstellerin gehört neben Tristan Murail, Adriana Hölszky und Luigi Nono zu den prägenden Gestalten, die Olga Neuwirth auf dem Weg zu ihrem ganz eigenen, von einem unabhängigen Geist vibrierenden Ausdruck begleiteten: Elektronik und Videoeinspielungen bereichern die Instrumentalmusik und zeugen von der Auseinandersetzung mit Medien- und Popkultur, die Vorbildcharakter für die jüngere Generation von Composer-Performerinnen haben mag – nur ist Neuwirth keine Darstellerin, sondern eine Tonsetzerin: „Ich kann meine Musik nur durch meine eigene Handschrift wirklich erkennen.“

Neue Medien und alte Instrumente, Avantgarde und Pop, sind für Olga Neuwirth keine Widersprüche, sondern komplementäre Mittel. Das zeigte sie etwa 1998/2010 in ihrer „Hommage à Klaus Nomi“ – dem androgynen Countertenor und Konzeptkünstler, der Ende der 70er-Jahre mit exaltierter Stimme, surrealer Selbstinszenierung und einer guten Portion dadaistischer Science Fiction eine neue Art Avantgarde repräsentierte –, den Neuwirth als intergalaktischen Pierrot re-inszenierte. Auch in ihrem burlesken Musiktheater „Bählamms Fest“ und ihrer Adaption von David Lynchs „Lost Highway“ treten Countertenöre auf die Bühne: Gleichsam als stimmgebende Alter Egos von Olga Neuwirth, dieser trotzigen Pierrette mit ihrem von ironischem Witz und flackernder Wut vibrierenden Willen, an der gesättigten Ruhe zu kratzen.

Neuwirth ist Kosmopolitin – aber eben auch Österreicherin und steht als solche in einer Reihe und Tradition unbequemer Künstler wie Thomas Bernhard oder eben Elfriede Jelinek. 2018, zur Uraufführung ihrer Stummfilm-Vertonung „Stadt ohne Juden“ bei Wien Modern verweigerte sie Interviews mit Verweis auf die gärende „Stimmung zwischen Revolutionsgeist, Hetze und Erregungskultur“. Als sie 2010 den Großen Österreichischen Staatspreis für Musik als erste Frau und jüngste Staatspreisträgerin gewann, sprach sie von einer zwiespältigen Ehre: „Wäre ich von Österreich abhängig gewesen, wäre ich keine Komponistin“ – die Position habe es ganz einfach nicht gegeben und sei hart erkämpft. Etwa im Konflikt mit FPÖ-Obmann Jörg Haider, der die Neue Musik auch mit Ohrenmerk auf Olga Neuwirth als „Weltkatzenmusik“ bezeichnete, die sich aber „nicht wegjodeln“ lässt und auf den freien Geist setzt: „Man muss wachsam bleiben, denn die Strukturen, die Mechanismen liegen meist schon unter der Oberfläche, unter einer zarten durchsichtigen Hautschicht da.“

Und hier schließt sich der Bogen zur anderen großen Preisträgerin des Musikjahres 2019: Rebecca Saunders, die 2016 mit „Skin“ ein Werk über „die straffe, flexible und fortlaufende Außenbedeckung eines Körpers oder Gegenstands“ schrieb, das von Oberflächen handelt und doch eigentlich unter die Haut geht: eindringlich und erregend – wie die betörend-verstörende Klangkunst von Olga Neuwirth.

Die Preisübergabe findet am 12. November 2019 im Künstlerhaus am Lenbachplatz in München statt.